Dr. H. Haab

Auszug aus dem Zolliker Jahrbuch

1987

Der Maler Werner Frei 1907 - 1983

Faszination der Farben

In dieser ländlichen Umgebung verlebten Werner und sein älterer Bruder eine schöne Jugendzeit. Schon im kleinen Knaben leuchtete eine starke Empfindung für Farben auf, die wie ein Licht auf die spätere Berufung als Kunstmaler hindeutete. Wenn sein Vater die Pferde der Bauern beschlug, wurden erst die Eisen auf der Esse mit Kohlenfeuer und Blasbalg vorbereitet, so dass «sie in der dunklen Schmiede schöner und wärmer leuchteten als der Feuerball der untergehenden Sonne.Waren die Pferde beschlagen, durfte der Knabe ihre Hufe mit Huffett anstreichen, wonach sie in sauberem, frischem Schwarz erglänzten, «als müssten die Pferde zum Kirchgang antreten». Ein anderes Beispiel: Der Vater hatte einen neuen eisernen Gartenzaun verfertigt. Die Zaunstangen waren in der Schmiede mit rotem Menning bestrichen worden und lagen und standen zum Trocknen im Freien, kontrastierend mit dem warmen Holz des Hauses und dem frischen Grün der Wiesen und des Gartens. Die unbeabsichtigte Wirkung der roten Stäbe faszinierte den Knaben, und er war enttäuscht, als er sie vom Dorfmaler, in weiss verwandelt, wiederfand. Aber dennoch, der Knabe bewunderte den Dorfmaler als grossen Könner, hatte er doch eine vorher düstere kaltblaugrau gestrichene Wohnstube zuerst gelbbeige gestrichen und dann mit brauner durchscheinender Lasurfarbe ins schönste Nussbaumholz maseriert. Ein solche Arbeit befriedigte den Schönheitssinn des Knaben, und er wunderte sich, als einige Jahre später die Herren Architekten ob solchem Tun und solchem Geschmack die Nase rümpften. In der Primar- und Sekundarschule fiel Werner Frei durch sein geschicktes Zeichnen auf. Als es an die Berufswahl ging, trat der ältere Bruder in die Fussstapfen seines Vaters, um später die Schmiedewerkstatt zu übernehmen, wie es hierzulande Brauch war. Ein Onkel aus Zürich, dem Werner seine geheimen Wünsche, einst Kunstmaler zu werden, anvertraute, der aber dafür hielt, dass ein Brotberuf zur Sicherung der Existenz auch für einen Kunstbeflissenen immer noch das Beste sei, vermittelte ihm eine Lehrstelle als Flachmaler in Winterthur. So fuhr denn Werner jeden Tag mit seinem Velo nach Winterthur.

Als Sonntagsmaler in Frankreich

Am Ende seiner Lehre zahlte ihm der Lehrmeister den Lohn aus: schöne 200 Franken, die den Grundstock für eine Reise nach Paris bildeten. Das reichte natürlich nicht weit, so dass Werner Frei seinen Lebensunterhalt verdienen musste, indem er nicht mit Ölfarbe malte, sondern sie anstrich, wie er einmal humorvoll bemerkte. Daneben wurde er ein fleissiger Sonntagsmaler. Auf einem dreibeinigen Feldstühlchen sass er an allen Strassenrändern und Ecken und malte. Werktags anstreichend, sonntags malend, durchstreifte er ganz Frankreich. In Nizza bemalte er unzählige, gleichförmige Hotelzimmer im südlich-lichten Blaugrau; von Ventimiglia bis Biarritz beschriftete er in den Dörfern Benzintankstellen. In einem Restaurant malte er nach Postkarten Ansichten von Istanbul und vom Gardasee. In Marseille imitierte er Ladenlokale und Wohnstuben mit Nussbaum- oder Mahagoniholz und in Metzgereien falschen Marmor. Ferien machte er in Korsika, wo er in Ajaccio zehn Landschaftsaquarelle für fünfzig französische Franken an einen pensionierten Fremdenlegionär verkaufte. Werner Frei gefiel es bei den Franzosen, und sie, das einfache Volk, aber auch die Bessergestellten, akzeptierten ihn voll und ganz. In die Schweiz zurückgekehrt, verspürte Werner Frei den Wunsch, sich in seiner Kunst weiter auszubilden. In der privaten Malschule des E. Wehrli, eines Malers, der sich nach den ersten Erfolgen vom offiziellen Kunstbetrieb ganz zurückgezogen hatte, bekam er mit seinen Mitstudenten Oskar Dalvit, Walter Binder, Karl Schmid Malunterricht. In jener Zeit lernte er auch seine Frau Alice Romegialli kennen, von der er noch am Lebensende in liebevollen und anerkennenden Worten spricht. Vier Kinder sind der Ehe entsprossen. Da gab es ein gerüttelt Mass an Arbeit; denn die Erziehung und Pflege der Kinder lasteten ganz auf der Mutter. Werner hatte nur seine Malerei im Kopf, und der Brotkorb füllte sich manchmal nur spärlich. Aber das Familienleben war lebendig und gelöst. Die Kinder waren musisch begabt und sangen und tanzten und musizierten viel. Und der Vater machte vom Sonntagsmaler weg den zweiten Schritt in die Welt des beruflichen Kunstmalers. Naiv waren seine neuen Bilder nicht mehr, aber noch dem Erzählerischen verwandt. Sie waren schön und priesen die Schöpfung ohne Pathos, aber im liebevollen Sich versenken in eine unbelastete Welt. Der Maler zog mit seinem Velo hinaus, baute sich an einem schönen Ort die Staffelei auf. So schuf er die «Anbauschlacht», ein Bild, das später im Zürcher Kunsthaus gezeigt wurde. Es entstanden herrliche Bilder seines Heimatdorfes und der Bodenseegegend. Eines davon hing 1940 an der Nationalen Kunstausstellung in Luzern.

Abkehr vom Abbild

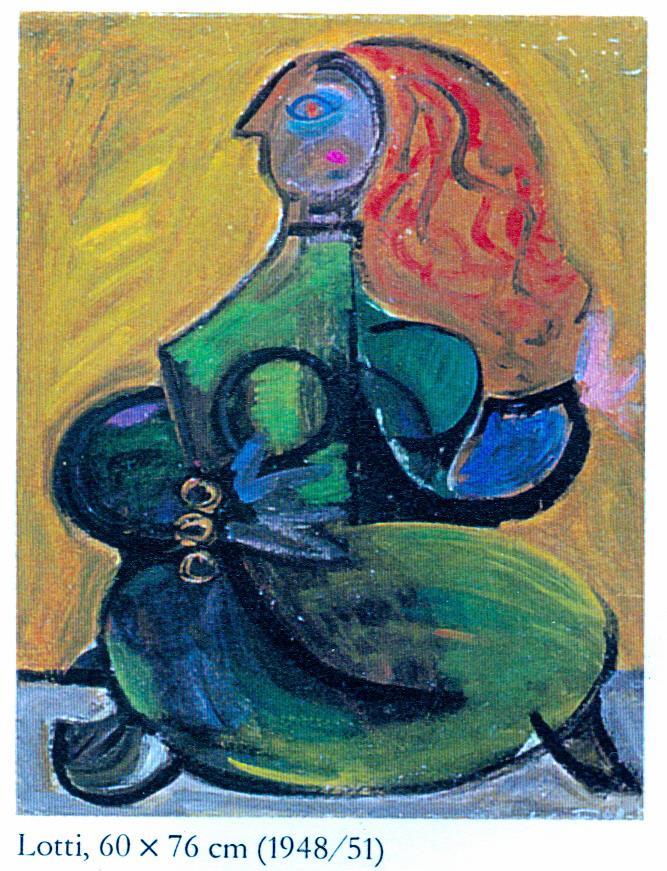

So eindrucksvoll Werner Frei die heile Welt malte und in ihr eine Glückseligkeit empfand, um so mehr kennzeichnet sein Wunsch, aus der Gebundenheit des genauen Abbildes herauszutreten, den echten Künstler. In ihm erwachte das Verlangen, Notwendiges herauszuheben und weniger Wichtiges wegzulassen. Seine Bilder wurden nicht mehr Abbilder der bereits von Natur oder Menschen geformten Welt, sondern Modifikationen eigener Wahrnehmung, eigenen Erlebens und Empfindens. Das Ergebnis war ein freierer, expressiver und impulsiverer Malstil. Während des Zweiten Weltkrieges, als Werner Frei als Motorradfahrer Dienst tat, lernte er Rene Etienne kennen. Etienne erfasste den Genius dieses Mannes und förderte ihn auf jede mögliche Weise. Dank ihm war es Werner Frei möglich, zu einem Studienaufenthalt nach Rom zu fahren. Dort entstanden die Landschaftsbilder von der Via Appia Nuova, wie der Via Appia Antica und das in grau-gelb gehaltene herrliche Bild eines zerstörten Aquäduktes. Tief beeindruckt von der landschaftlichen Schönheit der Umgebung Roms und angerührt von deren Anmut, die sich durch die unvorstellbar vielen Kriege der Geschichte Roms bis auf die Gegenwart erhalten hatte, dachte er auch später immer wieder an Rom zurück. Als er einmal am Lido an den Badehäuschen vorbeischlenderte. um sich ein passendes Motiv zu suchen, kam ihm plötzlich der Gedanke, es sei das Vorbeilaufen am Motiv lebendiger und schöner als das Davor- sitzen. Dieser Gedanke veränderte seine Formsprache. Soweit das möglich war, wurde die Statik im Bild verlassen.

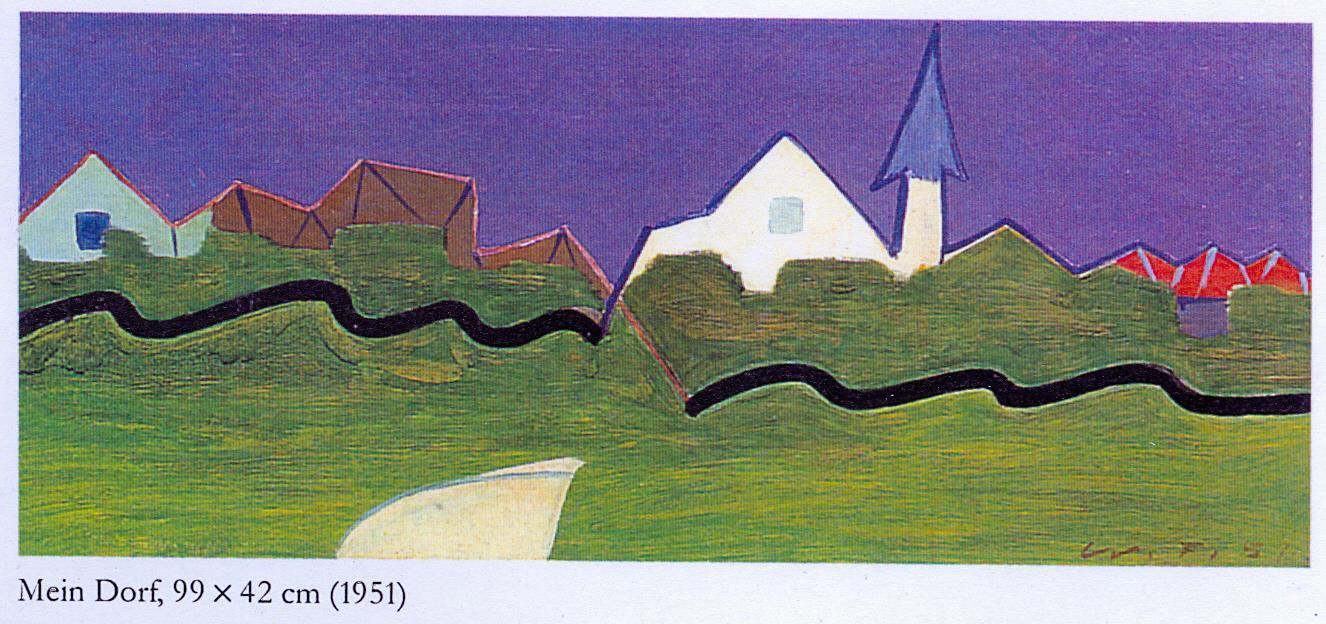

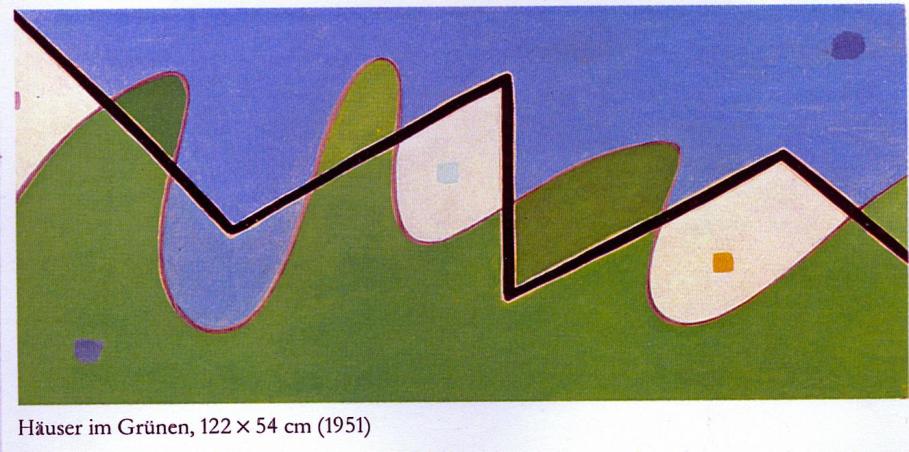

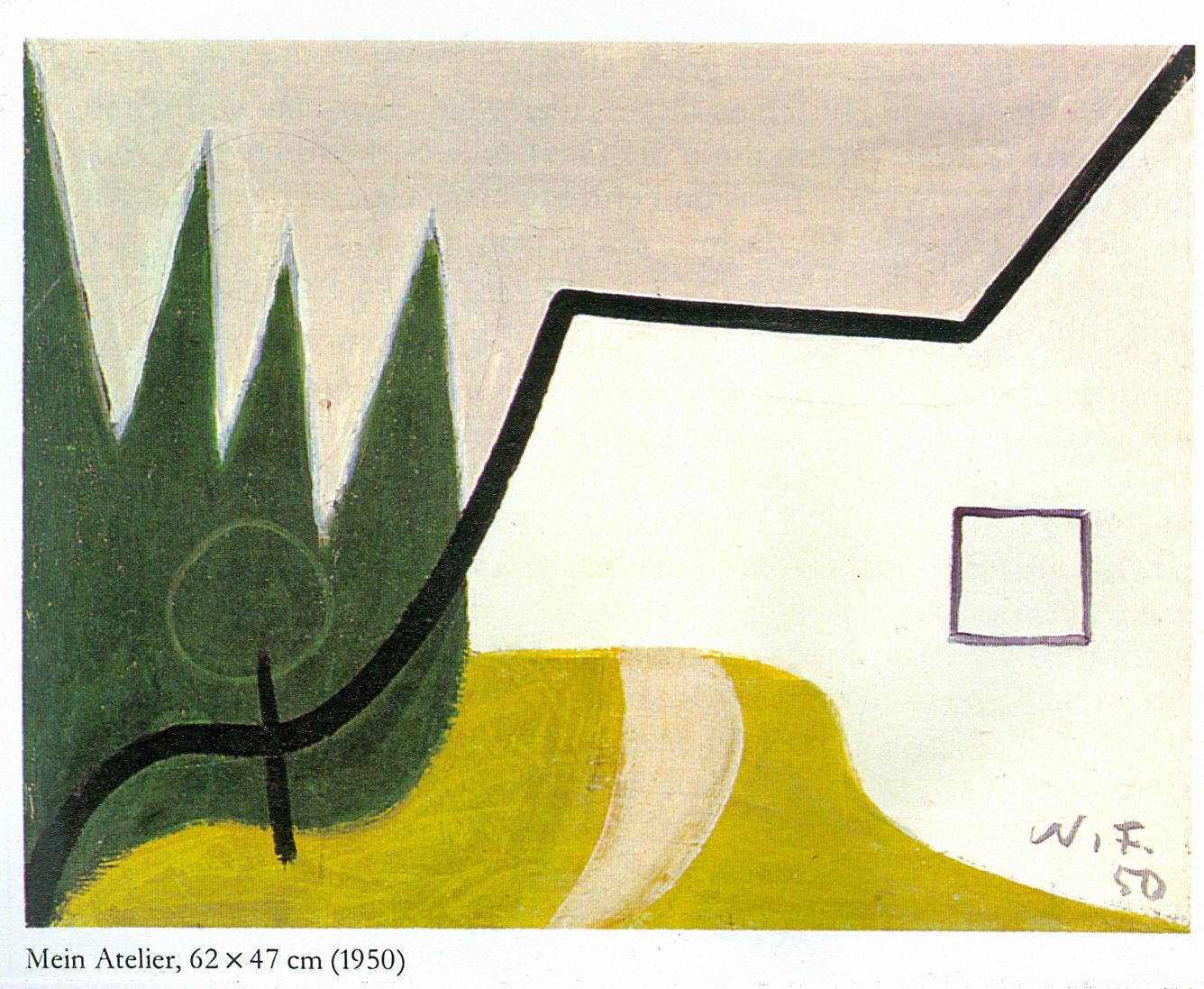

An ihrer Stelle trat Bewegung. Picasso hatte das, was Werner Frei aus eigenem Erleben fand, schon früher demonstriert. Er malte ein Portrait so, dass es Vorder- und Seitenansicht zugleich war. Diese Möglichkeit der Formsprache entdeckte nun auch Werner Frei, und seine nächsten Bilder hatten Anklänge an die Formenwelt des Picasso. Die Bevölkerung vom Zollikerberg, wo Werner Frei sein Haus und sein Atelier gebaut hatte, versäumten denn auch nicht, ihn den Picasso vom Zollikerberg zu nennen, was Werner Frei angesichts der Qualität des spanischen Malers durchaus als Ehrentitel empfand. Aber auch in diesen Bildern sah man sofort die Persönlichkeit des Künstlers. Nie war es ein Picasso, immer ein Werner Frei. W.F., wie er seine Bilder signierte, fand sich aus dieser Phase der integrierten Bewegung wieder zu Ruhe zurück. Es entstand die «Flötenspielerin auf der Göscheneralp», welches Bild von Arnold Kübler auf der Titelseite des «Du» veröffentlicht wurde. Der Anfang einer Periode strenger flächenhaften Aufteilung des Bildes, durch welches opponierende kräftige schwarze Linien zogen, war gemacht.

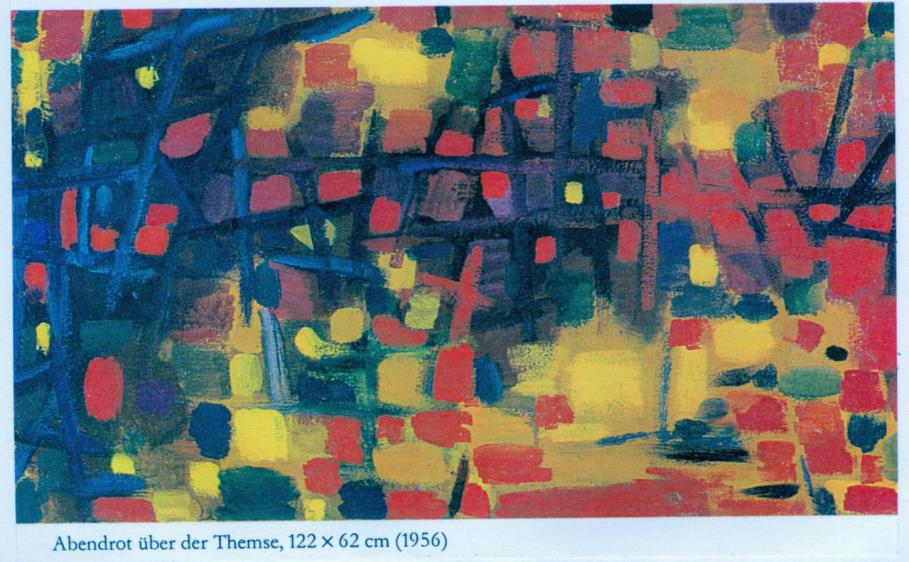

Von der Fülle zur Verknappung

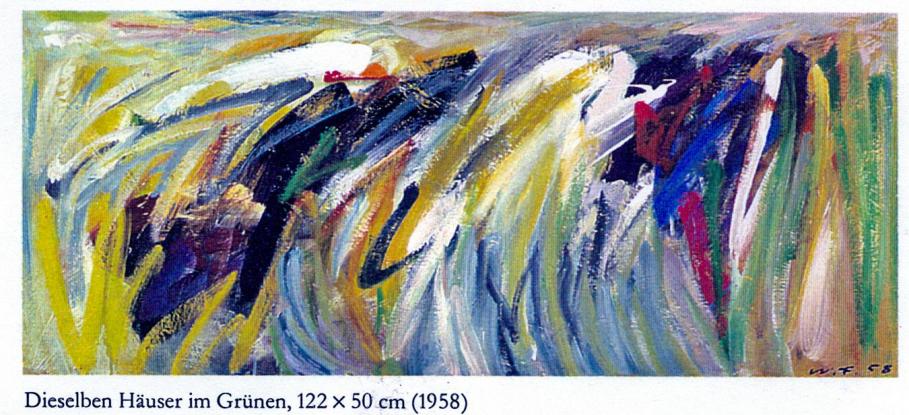

Die Natur arbeitet meist in weichen Linien. Ihr gegenüber bedeuteten die schwarzen Linien den menschlichen Eingriff in göttliche Schöpfung, manchmal auch die Schatten der einbrechenden Nacht. Aber damit schaffte Werner Frei zwei sich im Bilde bekämpfende Gegenkräfte. Diese zu einem einzigen sich durchwebenden friedlichen Ganzen zu gestalten, war der nächste Schritt, den er vollzog. Die Formen lösten sich auf, die Farbenwelt wurde vielfältiger. Es entstanden die grossartigen Bilder, die dem Tachismus nahestanden, und die reichen Pastelle, die, kaum in der Galerie ausgestellt, reissenden Absatz fanden. Auf diesen Lorbeeren hätte sich der Künstler ausruhen können. Das war aber nicht die Haltung Werner Freis. Aus der Fülle der Farben strebte er wieder zur Verknappung der Mittel. In den neuen Bildern erlebte er die Faszination des Raumes, den er durch kleine Materialaufträge fassbarer und tastbarer zu machen versuchte. Die Bilder wurden dabei immer kleiner, bis sie schliesslich wie Okulare wurden, durch die man den immensen Raum erleben konnte. Abgeschlossen wurde diese Werkphase durch eine Ausstellung in Berlin. Nach Zürich zurückgekehrt, wandte er sich grossformatigen Flächen zu. In ihnen konnte er sein Raumgefühl noch nachhaltiger zum Ausdruck bringen. Er steigerte es derart in hintergründige und vordergründige Farben, dass sich der Beschauer mitten im Raume selbst fühlte. Waren die kleinen Bilder Guckkastenbilder in ferne Raumeswelten, schaffte Werner Frei bei diesen Grossformaten, in welchen er die Farben oft stark erhöht auftrug, den Raum um sich herum. Das gab ungeheure Weite und Freiheit. Manchmal malte er den Raum durchsichtig und voller Luft und Atmosphäre und mischte bewegte Strukturelemente bei, welche ihm die Dimensionen gaben. Manchmal malte er weisse Flächen, die sich zu weiten Räumen auswuchsen und ihre Struktur durch feine Abschattierungen erhielten. In ihnen kann der Betrachter als Wanderer sich ergehen und wird immer wieder neue Schönheiten entdecken. Aber die Bilder Werner Freis brauchen die Geduld des Betrachters. Sie geben nicht alles auf einmal her. Wer durch die Ausstellung geht und die Bilder auswählt nach Sympathie und Antipathie (das gefällt mir, das gefällt mir nicht), wird ihnen nicht gerecht. Auch die in der gleichen Zeit entstandenen monochromen Leinwände laden zu Wanderungen ein, und ihre grossen Formate füllen den Raum, in welchem sie hängen, mit farbigem Licht.

Vermählung von Farbe und Form

In den späteren monochromen Gemälden nahm Werner Frei die Linien, die sich in den Werken der frühen fünfziger Jahre finden, wieder auf. Waren Farbflächen und Linien in jenen Werken Opponenten, die einander feindlich gegenüberstanden, integrierte er nunmehr die Linien in die Farbflächen. Die kräftigen schwarzen polaren Linienströme verwandeln sich in zarte, meistens sogar farbige Linien, die sich in den monochromen Grundflächen wohl fühlen und deren Farbigkeit sogar steigern. Die Vermählung von Farbe und Form wird hier «Erreichnis». Das Alterswerk entsteht als die Vollendung dieses kämpferischen Malerlebens. In diesen Bildern ist Abgeklärtheit und innere Ruhe. Die Dramatik ist einer meditativen Stimmung gewichen. Sturm und Drang der früheren Jahre sind vorüber. Wer die Bilder der letzten Zeit betrachtet, fühlt sich wie ein Berggänger, der durch den rauschenden dunkelgrünen Gebirgswald hinauf auf dem freien Berggipfel angelangt ist, in der reinen Luft den weiten hellen Himmel über sich sieht und zurückblickt auf den langen Weg der Wanderung.

Die grosse Ausstellung im Helmhaus

Es konnte nicht ausbleiben, dass das Werk Werner Freis auch Anerkennung in der Öffentlichkeit fand. Das Kunsthaus Zürich stellte ihm 1977 sämtliche Räume des Helmhauses für eine umfassende Ausstellung zurVerfügung. Sie war der Malerei der letzten Jahre gewidmet. Darin war eingebettet eine kleine Sonderschau, welche einen Überblick über die hier beschriebenen Stationen dieses Malerlebens bot. Werner Frei war aber nicht nur ein grosser Künstler, der ständig um die Fortentwicklung seiner Malerei rang, er war auch ein Mensch mit grossen Qualitäten, mit dem sich über alles reden liess. Die Stunden mit ihm am Kaminfeuer des Ateliers oder im stillen Blumengarten seines schönen Hauses im Zollikerberg waren für viele eigentliche Feierstunden. Seine Menschlichkeit, die Gabe der treffsicheren Formulierung, sein zurückhaltendes, fast scheues Wesen hatten für viele Besucher etwas ebenso Beruhigendes und Beglückendes wie seine Bilder.